今回は私が訪れた建築の中から、東京都内の建築見学に特にオススメの建築を50作品に厳選して紹介したいと思います。

東京都内には膨大な数の有名建築や注目プロジェクトがありますが、数が多すぎて正直どれを見ていいか迷ってしまいますよね。

そこで今回は、東京都内で建築見学におススメな作品を厳選してみました。

【自己紹介】

・建築好きのやま菜と申します。

・今日も素敵建築を求めて東奔西走

【この記事で分かること】

・東京都内での建築巡りを写真と文字でレポート

・東京都内の著名な建築家がデザインした建築や歴史のある近代建築をまとめ

・東京都内の建築の見どころや注目ポイントを解説

日本を代表する建築家の作品から海外の著名な建築家、大手設計事務所からゼネコンの作品まで幅広くチョイスしました。

建築を学んでいる学生の方や、専門外だけど建築に興味がある方、東京を訪れる予定があってマストで訪れたい必見建築を知りたい方などは是非参考にしていただけると幸いです。

1.有名建築家がデザインした空間を堪能しよう!

■浅草文化観光センター

まず初めに紹介する浅草文化観光センターは、浅草の雷門の目の前に建つ地上8階地下1階の観光センターです。

300㎡ちょっとの小さな敷地に観光案内所や多目的ホール、会議室、展示室、展望テラスが積層され、平屋の木造住宅が積み重ねられていて、建物の設計は隈研吾氏によるもの。

平屋の家屋が積み木のように積み重なったデザインには、隈研吾氏が長年キーワードにしてきた屋根というテーマがよく表れています。

積み重なった屋根の下では、閉じながら開く、開きながら閉じるといった町屋をはじめとする日本古来の建築を彷彿させる建築手法が巧みに取り入れられています。

用途も観光センターなので、まずは内部も合わせてこちらの建築を見学して、その後は浅草の街に繰り出してみるのもおススメです。

詳細レポート

・隈研吾が設計した浅草文化観光センターに初潜入してきた【東京浅草】

設計:隈研吾/隈研吾建築都市設計事務所

所在地:東京都台東区雷門2-18-9

アクセス:伊勢崎線浅草駅より徒歩約5分、銀座線浅草駅より徒歩約1分、都営浅草線浅草駅より徒歩約2分

施工:2012年

■東急プラザ表参道原宿

東急プラザ表参道原宿は、大地からにょきっと飛び出したような高層部とガラスの低層部が特徴的な商業ビルです。

この建物をデザインしたのは今を時めく注目建築家 中村拓志氏。

建物の内部へは表参道の交差点からミラーワールドのようなエスカレータで入っていくのですが、表参道を行きかう人々が刻々とミラーに映し出される風景は必見です。

また、外観を特徴づけている屋上のデザインも挑戦的で、自由に出入りできる屋上庭園は、ここが表参道であることを忘れてしまうような木々が溢れた空間が広がっています。

まるで商業施設の上に根鉢を乗せたような建築は、栄養や水分を吸い上げるように地上から人々を建物内に引き込んで潤わせています。

2000年代初頭から流行した洗練されたブランド建築のイメージとは趣が違って、癒し感がありつつワクワクするような、新たな商業建築像を感じさせる建築です。

詳細レポート

・東急プラザ表参道に潜入!その建築の魅力を徹底紹介【東京表参道】

設計:中村拓志/NAP建築設計事務所+竹中工務店

所在地:東京都渋谷区神宮前4-30-3

最寄駅:表参道駅より徒歩7分

竣工:2012年

公式HP:https://omohara.tokyu-plaza.com/

■葛西臨海水族園

続いておススメしたい名建築は、建築家 谷口吉生氏が設計を手掛けた葛西臨海水族園です。

葛西臨海水族園といえばドーナツ型の大水槽を回遊するクロマグロが有名で、オープンから約30年でのべ約5500万人が訪れる都内を代表する人気スポットでもありますが、建築も一級品なのです。

この建築は入口から変わっていて、水族館の入り口には約30mの巨大なドームと水盤があるのみ。水盤は目の前の東京湾と連続するようにデザインされていて、水盤の下に入ることによってまるで海の中に入っていくような体験ができる水族館となっているのが注目ポイント。

谷口氏の建築はガラスとコンクリートというモダニズムの素材を使いながら、日本古来からの建築要素や周辺環境との関係性を巧みに建築に反映させていていて、まさに日本の現代建築の一つの完成形ともいえます。

詳細記事

・葛西臨海公園は建築に注目!名建築が一挙に巡れる公園を徹底レポート【東京葛西】

ちなみに同じ敷地に建つ展望広場レストハウス(1995年)も谷口吉生氏の設計で、訪れた際は是非合わせて見てみることをおススメします。

設計:谷口吉生/谷口建築設計研究所

所在地:東京都江戸川区臨海町6-2-3

アクセス:葛西臨海公園駅より徒歩約5分

竣工:1989年

公式HP:https://www.tokyo-zoo.net/zoo/kasai/

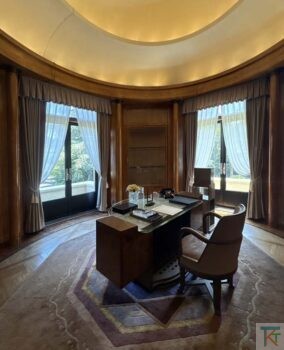

■国際文化会館

国際文化会館は、六本木駅から程なく歩いたところに建つ国際文化交流や及び知的協力の促進を目的としたホール、会議室、レストラン、宿泊施設などの複合施です。

戦後間もない1955年に本館が完成した建物は、前川國男、坂倉準三、吉村順三の三人の建築家が設計を手掛けました。

ル・コルビュジェやアントニン・レーモンドに師事し戦後の日本建築界を牽引した建築家の協働によってつくられた建物は、モダニズムのエッセンスを凝縮しつつ、隣接する日本庭園をはじめとする周辺環境や天から降り注ぐ自然光を巧みに取り入れているのが特徴です。

建物内外で軽やかでインターナショナルなデザインと、それぞれの建築家の個性溢れるデザイン、様々な表情を見せる素材とが融合する、戦後日本を代表する名建築です。

設計:前川國男/前川國男建築設計事務所+坂倉準三/坂倉準三建築設計事務所+吉村順三/吉村順三建築設計事務所

所在地:東京都港区六本木5-11-16

アクセス: 麻布十番駅より徒歩約5分、六本木駅より徒歩約10分

竣工:1955年(本館)、1958年(レストラン)、1976年(西館)

備考:レストランは1958年に吉村順三により増築、西館は1976年に前川國男により増築

国登録有形文化財

1956年日本建築学会賞

第17回BELCA賞

■THE TOKYO TOILET

続いて紹介するTHE TOKYO TOILETは、日本財団が渋谷区と連携して建設した公衆トイレです。

このTHE TOKYO TOILETプロジェクトは有名建築家やデザイナーらを起用して清潔でデザイン性がよい次世代のトイレを生み出していくことをミッションに掲げていて、2020年から2022年にかけて全17のトイレがつくられました。

例えばミヤシタパークのすぐ裏にある神宮通公園トイレは世界的建築家 安藤忠雄氏が設計したトイレで、大きく庇がせり出してトイレの周りをルーバーが取り囲んでいる構成が特徴的な建築です。

アップの写真からは伝わりにくかったのですが、一歩引いてちょっと引き気味に公園と一緒に見てみると、トイレが一つの樹木のようにも見えてくるのはまさに建築家がデザインしたトイレならではのマジックです。

この他にも隈研吾氏や槇文彦氏、坂茂氏など著名な建築家によるトイレが続々と建築されていて、建築好きにはたまらないプロジェクトです。

THE TOKYO TOILETについては、すべてのトイレを巡った建築レポートもアップしていますので、興味がある方は合わせてご覧ください。

詳細レポート

・渋谷で話題のデザイントイレを建築好きが巡る!全て訪れてみて徹底レポート【東京】

設計:槇文彦、片山正通、坂茂、安藤忠雄、隈研吾他

所在地:東京都渋谷区神宮前 6-22-8

アクセス:渋谷駅より徒歩約7分

竣工:2020年

公式HP:https://tokyotoilet.jp/

2.海外の建築家による注目建築もスゴい!

■東京国際フォーラム(ラファエル・ヴィニオリ)

続いて紹介する東京国際フォーラムは、有楽町駅前の旧東京都庁跡地に建てられたホール、展示室、会議室、商業施設や美術館などが入る複合文化施設です。

この旧東京都庁跡地に建てれた建築は日本で初めての本格的な国際公開コンペによって選ばれ、アメリカ在住の建築家ラファエル・ヴィニオリ氏によるデザイン案が選ばれました。

山手線の緩やかなカーブに沿うような不整形の敷地に、7つのホールや33の会議室、レストランやカフェ、美術館などが配置されていて、特にガラス棟の3600枚ものガラスパネルを使ったアトリウム空間に圧倒されます。

このアトリウムは先端にある巨大な2本の柱とキール鉄骨と呼ばれる白の梁によって支えられていて、上を見上げると目に入る船底のような屋根はまるでノアの箱舟のようです。

不整形な敷地に対する明快な建物配置、バブル期にしか建てられない贅沢な空間の使い方などこの建築でしか見れない注目ポイントが満載の建築です。

詳細レポート

・東京国際フォーラムがスゴい!バブルが生んだ名建築を建築好きがレポート【東京有楽町】

設計:ラファエル・ヴィニオリ建築士事務所

所在地:東京都千代田区丸の内3-5-1

アクセス:有楽町駅より徒歩約1分、東京駅より徒歩約5分

竣工:1996年

公式HP:https://www.t-i-forum.co.jp/

■ユニクロトーキョー(ヘルツォーク&ド・ムーロン)

UNIQLO TOKYOは、銀座のマロニエゲートを改装して2020年6月にオープンしたユニクロの旗艦店です。

1984年に建てられた建築を改修してつくられた売り場面積約5000㎡にも及ぶ店舗は、ユニクロの店舗としても国内最大級です。

設計を行ったスイスの建築家ユニット ヘルツォーク&ド・ムーロンは、2008年の北京オリンピックの「鳥の巣」のスタジアムや表参道のプラダ青山店を手掛けた世界的な建築家です。

今回の改修の目玉は中央に設けられた4層の吹き抜けで、建物本来の梁や柱を露わにしたフレームがとても美しい建築となっています。

ヘルツォーク&ド・ムーロンを一躍有名にした「テート・モダン」のプロジェクトも古い工場を改修しつつ、建築自体を魅せる美術館にしていましたが、このUNIQLO TOKYOもその手法が生かされています。

建物の構造が持つシンプルな美しさや、建物の構造が持っている機能性や合理性からくる美しさが引き出された改修デザインはまさにユニクロ自体のコンセプトを体現しています。

詳細レポート

・ユニクロトーキョーに潜入!建築好き必見のデザインを徹底レポート【東京銀座】

建築デザイン:ヘルツォーク&ド・ムーロン

所在地:東京都中央区銀座3-2-1

アクセス:有楽町駅より徒歩約4分、銀座一丁目駅より徒歩約2分

竣工:2020年(改修)

■メゾン・エルメス

数寄屋橋交差点に建つソニーパークの向かいに建つメゾン・エルメスは、世界的なファッションブランド エルメスの旗艦店として建てられた建築です。

建物の計画に当たっては銀座の一等地と世界的に有名なブランドの旗艦店ということから、なるべく多くの床面積を確保する為に塔状になること、建物全面の視認性が高く建物自体が広告となり得ること、夜にも目立つこと、そしてそれが美しいことなどの様々な条件が求められました。

メゾン・エルメスはそれらのすべての条件を、ガラスブロックを積み重ねる独特のデザインと構造によって見事にクリアしていて、「マジック・ランタン」とも呼ばれるその姿の美しさは銀座一。昼の姿も素敵ですが、夜に訪れるとよりその魅力を堪能できます。

設計:レンゾ・ピアノ+竹中工務店

所在地:東京都中央区銀座5-4-19

アクセス:銀座駅より徒歩約4分、有楽町駅より徒歩約3分

竣工:2001年

■中目黒高架下(クライン ダイサム アーキテクツ)

中目黒高架下は、中目黒駅を起点として東急線の高架下約700mを再開発したプロジェクトです。

SHARE(シェア)をコンセプトに東急線の一つ屋根の下、空間や時間をシェアする新しい街と商業の関係が試みられてます。

ここ中目黒の蔦屋書店は、代官山の蔦屋書店などを手掛けたことでも知られるクライン ダイサム・アーキテクツがデザインを手掛けていることにも注目です。

店舗内で完結するのではなく、街との関わりを積極的に出して周りの街との関係性をつくろうとしているのも素敵です。どの店舗もコンパクトな店内空間ですが、その分様々な店舗が軒を連ねていて、バラエティに富んだ商空間をつくり出しています。

関連記事

・中目黒高架下に突入!中目黒蔦屋書店と共にその建築を徹底レポート

外装デザイン:クライン ダイサム アーキテクツ

設計:東急設計コンサルタント

所在地:東京都目黒区上目黒

アクセス:中目黒駅より徒歩約1分

竣工:2016年

備考:2017年度グッドデザイン賞

公式HP:https://nakame-koukashita.tokyo/

3.組織設計事務所やゼネコンによる作品にも注目

■神保町シアタービル(日建設計)

神保町シアタービルは、小学館と吉本興業が協同で企画した複合施設で、吉本興業のお笑い劇場や演劇、映画などが楽しめるおすすめスポットです。

設計を行ったのは日本最大の設計事務所である日建設計で、この作品を提案した山梨知彦氏・羽鳥達也氏によるチームは千葉のホキ美術館なども手掛けた注目の設計者でもあります。

タケノコ状の形から卵の殻が割れて中からエネルギーが湧き出てくるような劇場のデザインが特徴的で、神保町界隈にかつてあった小劇場のエネルギッシュで活発な姿が現代に蘇っています。

建築業界で10年ほど前から業界を一変すると囁かされていたBIM(Building Information Modeling)という概念をいち早く取り入れて設計された建物でもあり、デザイン面だけでなくその建築手法にも注目したい建築です。

詳細レポート

・神保町シアタービルがスゴイ!建築好きおススメの現代の小劇場をレポート【東京神保町】

設計:日建設計

所在地:東京都千代田区神田神保町1-23

アクセス:神保町駅より徒歩約3分

竣工:2007年

備考:2008年度グッドデザイン賞

公式HP:https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/

■北区立中央図書館(佐藤総合計画)

北区立中央図書館は、北区中央公園内の旧陸軍兵器製造所内の赤レンガ棟を改修・増築して建てられた図書館です。

この元陸軍施設は戦後は米軍関連施設や倉庫として利用されていましたが、現在では北区に管理が移管され区立の中央図書館として活用されるようになりました。

三角屋根の赤レンガ部分に対して、ガラスとコンクリートのシンプルな建築が接続される構成となっていて、設計は近代建築の改修プロジェクトに定評がある大手設計事務所の佐藤総合計画が手掛けています。

図書館の読書スペースやカフェ部分など、倉庫の高い天井高が効果的に活用されているほか、敷地の高低差を見事に建築にとり込み、アプローチやイベントスペースなど環境を生かした様々な空間を生み出しているのも注目ポイント。古い建物に対してあえてガラスやコンクリートといった素材を用いることで、新旧のコントラストが生まれている点も見どころです。

詳細レポート

・赤レンガ倉庫を改修した北区立中央図書館がすごすぎた【東京十条】

設計:佐藤総合計画

所在地:東京都北区十条台1-2-5

アクセス:王子駅より徒歩約15分、十条駅・東十条駅より徒歩約12分

竣工:2008年

備考:東京都選定歴史的建造物

公式HP:https://www.library.city.kita.tokyo.jp/

■MIYASHITA PARK(竹中工務店)

MIYASHITA PARKは、渋谷駅前の明治通り沿いに建つ商業施設・ホテル・公園が一体となった複合施設です。

元々は地上2階建ての宮下公園だった全長約330メートルの敷地に、3階建ての商業施設と屋上公園、地上4階~18階にはホテルが建設整備され、2020年7月に新たな宮下公園としてオープンしました。

渋谷ではスクランブルスクエアをはじめ続々と超高層の建築が計画される中、地上3階建てを基本としたMIYASHITA PARKはかなり変わった建築に見えます。あえて鉄道や橋といった土木構築物のスケールをデザインの前面に出すことで、ヒューマンスケールから掛け離れた建築となることを避けているのはとてもユニークです。

また、こうした建築は総じて薄暗く閉鎖的になりがちですが、MIYASHITA PARKはかなり注意深く「抜け感」がデザインされているのが特徴で、小さな視線の誘導から街へ連続していく大きな移動の誘導まで都市スケールのデザインがされていることも面白いです。

さらにホテルsequence MIYASHITA PARKの入り口とホテルのエントランスの間にあるカフェVALLEY PARK STANDにも注目です。

コンクリートによる無機質でスタイリッシュな内装はSUPPOSE DESIGN OFFICEの得意とするデザインでもありますが、ここVALLEY PARK STANDでは都市的・土木的なイメージとしてのコンクリートが地形のように建物内に場をつくり出しつつ、彫刻的な美しさも兼ね備えたカフェ・ラウンジとしてデザインされています。

ホテル併設のカフェということもあり、朝早くからオープンしているのも嬉しいポイントで、意外に少ない渋谷の貴重なモーニングスポットとしても活用できます。

詳細レポート

・ミヤシタパークが激変!生まれ変わった空中公園を建築に注目してレポート【東京渋谷】

プロジェクトアーキテクト:日建設計

設計:竹中工務店

VALLEY PARK STAND内装設計:SUPPOSE DESIGN OFFICE

所在地:東京都渋谷区神宮前6-20他

アクセス:渋谷駅より徒歩約3分

竣工:2020年

営業時間:

ショップ 11:00~21:00※店舗による

VALLEY PARK STAND 8:00~23:00

備考:第23回JIA環境建築賞

2020年グッドデザイン賞

公式HP:https://www.miyashita-park.tokyo/

■日比谷OKUROJI(東鉄工業+交建設計)

日比谷OKUROJI(オクロジ)は、JR有楽町駅とJR新橋駅を繋ぐ線路の高架下約300mの区間につくられた商業施設です。

プロジェクトの対象地となっている新橋から東京駅を繋ぐ東京市街線(新永間市街線高架橋)は1910年に日本初の鉄道高架橋として建設され、100年以上の歴史を持つ近代遺構でもあります。

まさに違った世界にトリップするかのような妖しさとワクワク感のあるエントランスを入ると、日常と非日常の世界が共存しつつ、「ちょっと特別な空間」に連れて行ってくれるトンネルのような内部空間が広がります。

日比谷側にある明治期から続く煉瓦アーチだけでなく、その後の時代につくられたコンクリートの高架にも注目で、明治から現代にかけた100年の歴史それぞれにスポットが当てたデザイン思想を読み取れます。

高架の間の空間は飲食店のテラススペースになっていたり、アウトドアショップのテントが張られたりと様々に活用されていて、古きを継承しつつ新時代に向けた新たな建築の息吹を感じることができます。

詳細レポート

・日比谷OKUROJIがスゴい!建築好きがその魅力とポイントをレポート【東京日比谷】

設計:東鉄工業+交建設計

所在地:東京都千代田区内幸町1-7

アクセス:日比谷駅より徒歩約6分、新橋駅より徒歩約6分

竣工:2020年

公式HP:https://www.jrtk.jp/hibiya-okuroji/

ちなみに東京都内の高架下建築については他にもこのブログで取り上げていますので興味のある方は是非合わせてご覧ください。

関連記事

・御徒町~秋葉原の高架下AKI-OKAがスゴい!新施設も含めてその魅力を徹底レポート

・中目黒高架下を見学!おススメの建築を徹底レポート

・マーチエキュート神田万世橋がスゴい!近代遺構を活用した商業空間を徹底レポート

4.建築家の個性が溢れるユニークな建築

■ドラード和世陀

経済成長が続き、段々と建築が工業製品化・標準化していった時代に登場したのが、日本建築界の鬼才とも呼ばれる梵寿綱(ぼんじゅこう)氏です。

梵寿綱氏の代表作ともいえるこちらのドラード和世陀は、こう見えて1階が理髪店、上階が集合住宅として現役で使われているエキセントリックな建築です

梵寿綱氏は様々な職人や工芸家、彫刻家と共に「梵寿綱と仲間たち」というグループを結成し、均一化・標準化していく工業製品のような建築とは全く異なった建築をつくり続けた建築家です。

梵寿行氏の建築は人間が考えて、人間が手を動かした先に出来きあがった建築であり、一見奇抜に見えますが、エネルギッシュでこの建築自体が人間賛歌を表現しているようにも感じます。

関連記事

・異端の建築家 梵寿綱がデザインした東京都内のおススメ作品10選【東京】

設計:梵寿綱

所在地:東京都新宿区鶴巻町517

アクセス:早稲田駅より徒歩約10分

竣工:1983年

■大江戸線飯田橋駅

様々な駅が地上・地下問わず網の目状に張り巡らせている東京の路線の中で、ひと際個性的なのがこちらの都営大江戸線飯田橋駅です。

この飯田橋駅の一番の見どころは、ホームへと続くエスカレータに設けられた「ウエブフレーム」と呼ばれるグリーンのフレーム。

このウエブフレームは単なるアートというわけではなく、構造や設備、空間といった複雑な条件を元にコンピュータープログラミングによって「生成」されたちょっと特殊なデザイン手法が試みられています。

また、特徴的なフレーム以外にも、ホーム部分では工法や設備の位置を工夫して広がりのある空間をつくるなど、細かい部分もチャレンジングな試みが数々行われていることにも注目です。

飯田橋駅はコンピュータと建築家が協働する新しい建築手法を実践した世界でも最初期の建築であり、制約条件の厳しい地下鉄建築へ建築家が踏み込んでデザインを行ったという点でも特質すべき記念碑建築です。

設計:渡辺誠/アーキテクツオフィス

所在地:東京都文京区後楽2-1

竣工:2000年

備考:2001年度グッドデザイン賞 金賞

2001年度JIA 新人賞

2002年日本建築学会賞 作品賞

■静岡新聞・静岡放送東京支社ビル

新橋駅と有楽町の間に建つ静岡新聞・静岡放送東京支社ビルは、建築家丹下健三氏が設計を手掛けたオフィスビルです。

このビルは中央のシャフトが幹となり、人やモノやエネルギーや情報を輸送する幹線となって枝葉のように広がる事務所部分に繋がる構成となっていて、メタボリズム(新陳代謝)運動の代表作ともいえる建築です。

まさに建築自体が幹と枝葉からなる1本の樹木のような存在として考えられているのがとてもユニークで、この樹木のような建築からは、かつての建築家が求めたモダニズムとは違った合理性と、社会の変化にフレキシブルに対応できる未来の都市のイメージを存分に感じることが出来ます。

設計:丹下健三/丹下健三・都市・建築設計研究所

所在地:東京都中央区銀座8-3-7

アクセス:新橋駅より徒歩3分

竣工:1967年

■アサヒスーパードライホール

隅田川沿いに見えるアサヒスーパードライホールは、いつ見てもインパクトが大きすぎる奇怪な建築です。

デザインを手掛けたフィリップ・スタルクは、このビルのデザインにあたって金色の炎をイメージしてデザインしたそうですが、当初は縦にするつもりが構造や予算の関係など紆余曲折を経て現在の形となったという逸話は有名な話。

この形については批判もあるようですが、今や隅田川沿いの風景のイメージを変え、多くの人が浅草の隅田川といえばこの建物を思い浮かべるようになったという点でこの形に価値はあるのだと思います。

最初に意図したものからはずれても、建築は公共性を持って長い年月そこに建ち続けます。そして結果として人々に親しまれたり、時には批判されながら風景の一つになっていくのだと実感できる建築です。

詳細記事

・吾妻橋「アサヒグループホール棟」不思議な形の隅田川のランドマークをレポート

設計:フィリップ・スタルク+野沢誠

所在地:東京都墨田区吾妻橋1-23-1

アクセス:浅草駅より徒歩約5分

竣工:1989年

5.建築と展示が一挙に味わえる美術館・博物館建築

■東京都庭園美術館

東京都庭園美術館は、目黒駅から程なく歩いたところにある美術館です。

元々は昭和天皇の皇后である香淳皇后の叔父 朝香宮鳩彦王の邸宅として1933年に建てられた宮邸でしたが、1983年より東京都庭園美術館として一般公開され、以降四半世紀にわたって多くの人々に親しまれてきました。

2011年から改修工事のため長期休館していましたが、芸術家の杉本博司氏をアドバイザーに迎えた新館建設を経て2014年にリニューアルされました。

ガラス工芸家ルネ・ラリック正面のガラスのレリーフ扉をはじめ、床・壁・天井・照明・建具とどれも一級品ばかり。建物自体が当時のアールデコ様式を今に伝える貴重な歴史遺産でもあり、美術作品でもあります。

また、芸術家の杉本博司氏がアドバイザーを務めて完成した新館も建築・アート好きとしては大注目です。本館の歴史的建築物に対してシンプルなガラスの新館のコントラストがとても映えていて、2館を並べてみるととても面白いです。

関連レポート

・夜の東京都庭園美術館がスゴい!ライトアップされた建築&庭園をレポート【東京都目黒】

設計:

本館:宮内省内匠寮工務課+アンリ・ラパン(内装デザイン)

新館:久米設計+杉本博司(アドバイザー)

レストラン:久米設計

所在地:東京都港区白金台5-21-9

アクセス:目黒駅より徒歩約5分

竣工:1933年(本館)、2013年(新館)、2018年(レストラン)

備考:国重要文化財(本館)

公式HP:https://www.teien-art-museum.ne.jp/

■国立西洋美術館

国立西洋美術館は、戦後フランス政府より寄贈返還された「松方コレクション」を中心に、西洋美術のコレクションを展示する美術館です。

美術館の建築は近代建築の3巨匠ともいわれるフランスの建築家ル・コルビュジエらによって設計され、2016年に世界遺産に登録されたことでも話題となりました。

教会を思わせる光と影の演出から、広場に開いたピロティなどル・コルビュジェの近代建築理論が結晶したような建築は、日本で唯一のコルビュジェ作品としても貴重な建築です。

建物の内外の境界が打ち消されたエントランスから美術館の中に誘われ、西洋の美術史をタイムトリップするような体感ができる素敵な美術館です。

詳細レポート

・国立西洋美術館ってどんな建築!?建築好きがその秘密を徹底解説【東京上野】

設計者:ル・コルビュジエ+前川國男

所在地:東京都台東区上野公園

アクセス:上野駅より徒歩約5分

竣工:1959年

開館時間:9:30~17:30(金曜・土曜は20:00まで)

休館日:月曜

備考:国重要文化財

世界文化遺産

公式HP:https://www.nmwa.go.jp/jp/index.html

■国立新美術館

国立新美術館は、六本木に2006年に建てられた延べ床面積約50000㎡を超える日本最大級の美術館です。

この美術館の特徴は常設の展示物を持たず、公募展や企画展といった外部から持ち込まれた美術品を展示する美術館であるということ。

巨大な展示空間を建物東側に集約し、西側に大きくうねるようなガラスのアトリウムを設けることで、日本最大規模の展示スペースの効率的な運用や厳しい環境管理を実現しつつ、「街に開かれた森の中の美術館」というコンセプトを実現しています。

このアトリウムは建築と街だけでなく、屋外と屋内、人工物と自然環境、日常と非日常といった対立する2つの要素を結び付け、緩衝させる中間領域にもなっていて、正に黒川建築の集大成ともいえる美術館となっています。

詳細記事

・六本木「国立新美術館」環境と共生する圧巻の美術館建築をレポート

関連記事

・建築家 黒川紀章がデザインした都内のおススメ作品12選

設計:黒川紀章・日本設計共同体

所在地:東京都港区六本木7-22-2

アクセス:乃木坂駅より徒歩約3分、六本木駅より徒歩約5分

竣工:2006年

開館時間:10:00~18:00

休館日:火曜

備考:第49回BCS賞

2008年度グッドデザイン賞

■渋谷区立松濤美術館

渋谷区立松濤美術館は、神泉駅から程なく歩いた閑静な住宅街の中に建つ美術館です。

美術館の前に建つと花崗岩の堂々とした外観は弓なりに大きくカーブしていて、何か大きな自然と対峙しているような期待感と懐の深さを感じます。

中央にあるスリット状のエントランスを通って中に入ると、建物の真ん中にあけられた光の筒の吹き抜けを中心に、展示ギャラリー、研究施設、ホールといった各所室が連続的に配置されています。

建物は半分が地中に埋められているのですが、中に入るとそこはまさに小宇宙のような空間が広がっていて、外部の世界からは切り離された美術と建築の世界を堪能できます。

設計:白井晟一/白井晟一研究所

所在地:東京都渋谷区松濤2-14-14

アクセス:神泉駅より徒歩約5分

竣工:1980年

公式HP:https://shoto-museum.jp/

■東京国立博物館

東京国立博物館は「トーハク」の愛称で親しまれ、数々の国宝や重要文化財が保存・展示される博物館ですが、その展示物を納める建築もまさに国宝級です。

例えば本館は、銀座和光の設計でも知られる建築家渡辺仁氏によるもので、帝冠様式の代表作と言われる建物内外装ともに迫力満点。

また、東京国立博物館がすごいのは、敷地内に点在する建物が各年代を代表する建築家による作品として一挙に見学できるところです。

本館の他にも100年以上前に建てられた表慶館(片山東熊+高山幸次郎/1908年)、東洋館(谷口吉郎/1968年)、法隆寺宝物殿(谷口吉生/1999年)と明治、昭和、平成の名建築が一挙に見れる建築史のテーマパークとなっています。

設計:

渡辺仁+宮内庁内匠寮(本館)

片山東熊+高山幸次郎(表慶館)

谷口吉郎(東洋館)

谷口吉生(法隆寺宝物殿)

所在地:東京都台東区上野公園13-9

アクセス:上野駅より徒歩約7分

竣工:1908年(表慶館)、1937年(本館)、1968年(東洋館)、1999年(法隆寺宝物殿)

休館日:月曜

備考:国重要文化財(表慶館、本館)

公式HP:https://www.tnm.jp/

【読むだけで建築について詳しくなれるイチオシの漫画】

実際に一級建築士の資格を持つ人気R18漫画家が描く、唯一無二の建築漫画が話題になっています。

話ごとに建築のデザインはもちろん、法規や構造、施工や不動産に渡って幅広く扱っていて、建築好きなら毎回ワクワクしながら読めて、建築の知識も吸収できる超おススメ漫画です

>Amazonで詳細が読めます

また、当ブログでも漫画のレポートと、漫画と舞台となった亀戸の建築巡りについて紹介していますので、是非併せてご覧ください。

関連記事

・建築本「一級建築士矩子の設計思考」がスゴい!話題の本格建築漫画をレポート

2025年4月17日には「一級建築士矩子の設計思考」第4巻が発売になりましたので、是非チェックしてみて下さいね。