今回は、皇居 東御苑で建築巡りをしてきましたので、そこで出会った建築をレポートしたいと思います。

【自己紹介】

・建築好きのやま菜と申します。

・今までに約6000件の建築を巡った建築トリッパー

・今日も素敵建築を求めて東奔西走

【この記事で分かること】

・皇居東御苑を実際に訪れたレポートを写真と文字で解説

・皇居東御苑の基本情報やアクセス方法、訪れる際のポイント

・皇居東御苑の建築的な見どころや注目ポイント

1.皇居に隣接する広大な庭園と歴史遺構を訪問

今日訪れたのは、皇居に隣接し、旧江戸城の本丸、二の丸、三の丸の一部を庭園として公開している皇居東御苑です。

皇居東御苑は、無料で入園することができ、豊かな自然と江戸時代の面影を現代に伝える建築や史跡が残る庭園です。

皇居東御苑へのアクセスは、大手門・平川門・北桔橋門の3つの門から行えますが、今回は東京駅から近い三ノ丸大手門から入場します。

門に至るまでのアプローチは、元々は橋がかけられていましたが、現在は埋め立てられて土橋もなっています。

両脇に広がる水辺の風景はとても心地よく、数百年の時を経た風景は、現代では都心のオアシスとなっています。

元々は江戸城の正門として固く閉ざされ、警備も厳重だった三ノ丸大手門ですが、現在は観光客が行列をつくって入場を待ちます。

入場時には簡単な手荷物検査が行われますが、時間はあまりとられないので週末であってもスムーズに入場できました。

現在の三ノ丸大手門は戦後に再建されたものですが、敵の侵入を防ぐために枡形に配置され、堅牢で重厚なスケールの門は、いつ来ても圧倒されます。

大手門を通過して程なく進むと見えてくるのが、皇居三の丸尚蔵館新館です。

皇居三の丸尚蔵館新館(Ⅰ期棟)は、1993年にオープンした皇居三の丸尚蔵館を建替えて、2023年の11月にオープンした博物館です。

皇室のもつ宝物や国内外からの寄贈品約10000万点を収蔵・展示する博物館は、白い外装と水平に伸びる屋根が印象的な建物となっています。

尚、2023年にオープンしたのは旧館の西側に建てられたⅠ期棟で、旧館のあった場所に建つⅡ期棟は2026年に完了する予定です。

建物にはひし形をモチーフにした様々なデザインが随所に散りばめられているのが特徴です。庇の下にはより細かなひし形模様があしらわれていて、軒先から落ちる影の表情をより豊かにしています。

旧館から受け継いだコレクションも必見で、入館料はかかりますが、ここでしか見られない美術品や宝物が満載です。

皇居三の丸尚蔵館から西に程なく進むと見えてくるのが、こちらの同心番所です。

この同心番所は同心(江戸幕府の下級武士)たちの詰所であり、大手門を通る大名のお供の者たちをチェックしていました。現在でいうと検問所といったところです。

同心番所を過ぎると見えてくるのが、百人番所です。

長さ50メートルを超える百人番所には、百人組と呼ばれる、根来組、甲賀組、伊賀組、二十五騎組といった各地の精鋭からなる各組100人の同心が昼夜交代しながら詰めていました。

遥か先まで続く庇と連なる木の柱は壮観です。

ちなみに百人組の屋敷は、たとえば伊賀組は大久保にあり、現在も新宿区百人町の名で地名が残されています。

百人番所のお隣に建つ済寧館(さいねいかん)は、皇宮警察の武道場です。

一般の見学はできず生垣の外から望むのみですが、皇宮関係者の剣道や柔道、弓道などの武道の聖地となっている伝統的な建物です。

百人番所の向かいに建つ大番所は、現在残されている3つの番所のうち一番奥にある番所です。

番所は奥に行くほど位が高いものが警備にあたっていました。

2.茶屋から音楽堂、天守台までたっぷりと堪能

大番所を過ぎて先に進むと見えてくるのが、二の丸庭園です。

二の丸庭園は、江戸時代初期に茶人でもあった小堀遠州が作庭したものです。

長い歴史の中で当初の姿は失われていましたが、1965年に現存する資料をもとに復元がなされました。

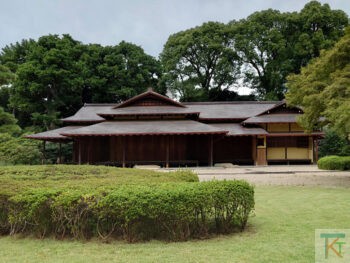

そんな庭園の北側には諏訪の茶屋と呼ばれる茶室がひっそりと佇んでいます。

現在の茶屋は明治時代の終わりの1912年に建てられたもので、戦後の1968年に現在の場所に移築されています。

二の丸庭園から西に程なく歩くと見えてくる宮内庁書陵部庁舎は、皇室の文書や資料等の管理や保存を行う書陵部の庁舎です。

中央の建物が庁舎棟、両脇の切妻屋根の建物が図書棟となっていて、元の庁舎や日本の伝統建築の要素を抽象化したデザインが随所に散りばめられています。

新庁舎建設に当たっては、一部旧庁舎の部材も活用して記憶の伝承を試みているのも注目ポイントです。

桃華楽堂は、宮内庁書陵部庁舎お隣に建つ音楽ホールです。

花弁をモチーフにした屋根や、八角の外壁のモザイクタイルの装飾が特徴の建物は独特の雰囲気を醸し出しながら、華やかさと品の良さも感じます。

今井兼次といえばガウディやシュタイナーの影響を受け日本に紹介した建築家でもありますが、それらの建築の影響が音楽ホールとして結実しているのもとても面白いです。

桃華楽堂の向かいには、江戸城天守の土台である天守台が残されています。

江戸城は、高さが日本一の45mあったとされていて、この天守台を含めると60m近くの高さでした。

現在はこの天守台のみのこされていますが、高さ10mを超える天守台の美しい石積みからは当時の技術の高さが伝わってきます。

天守台は自由に登ることができ、かつての江戸城の足元からの眺めを体験することができます。

ちなみにすぐ近くにある本丸休憩所の増築棟には、江戸城天守の復元模型が展示されているので、訪れた際は立ち寄ってみることをオススメします。

江戸時代の名残を残す遺構と素敵な建築をたっぷりと堪能してこの日の建築巡りも大満足のものとなりました。

とてもオススメのスポットですので、皆さんも機会があれば是非訪れてみてくださいね。

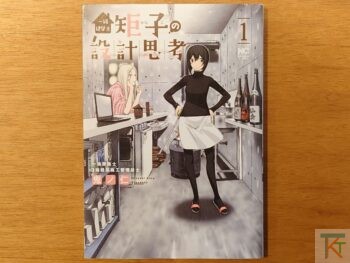

【読むだけで建築について詳しくなれるイチオシの漫画】

実際に一級建築士の資格を持つ人気R18漫画家が描く、唯一無二の建築漫画が話題になっています。

話ごとに建築のデザインはもちろん、法規や構造、施工や不動産に渡って幅広く扱っていて、建築好きなら毎回ワクワクしながら読めて、建築の知識も吸収できる超おススメ漫画です

>Amazonで詳細が読めます

また、当ブログでも漫画のレポートと、漫画と舞台となった亀戸の建築巡りについて紹介していますので、是非併せてご覧ください。

関連記事

・建築本「一級建築士矩子の設計思考」がスゴい!話題の本格建築漫画をレポート

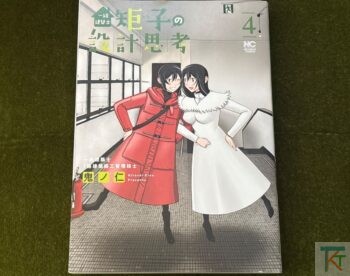

2025年4月17日には「一級建築士矩子の設計思考」第4巻が発売になりましたので、是非チェックしてみて下さいね。

皇居 東御苑

設計:今井兼次+宮内省(桃華楽堂)、戸尾任宏/建築研究所アーキヴィジョン+宮内省(宮内庁書陵部庁舎)、日建設計(皇居三の丸尚蔵館新館)

所在地:東京都千代田区千代田1-1

アクセス:東京駅より徒歩約15分、大手町・竹橋駅より徒歩約5分

竣工:江戸時代(同心番所、百人番所、大番所)、1912年(諏訪の茶屋/1968年移築)、1933年(済寧館)1966年(桃華楽堂)、1993年(宮内庁書陵部庁舎)、2023年(皇居三の丸尚蔵館新館)

入園時間:時期による

休園日:月曜、金曜(天皇誕生日以外の祝日は公開)、年末年始

入園料:無料(三の丸尚蔵館は有料)

備考:特別史跡

第8回BCS賞(桃華楽堂)

建築学ランキング

建築学ランキング↑建築系のブログランキング。よければクリックして応援してもらえると嬉しいです。

建築やデザイン好きな人は、他にも面白いブログや参考になるブログがいっぱいあるので是非見てみてください^^